Temps de travail au fil des générations: la baisse est à venir

Par

Introduction

Le temps de travail revient dans les débats. La question n’est plus de partager un travail rare entre de nombreux actifs inemployés, c’est aujourd’hui plutôt le contraire dont il s’agit : débrider la demande de travail des entreprises, d’une part en élevant le nombre de jeunes et de seniors en emploi, d’autre part en augmentant les quantités individuelles de travail.

Comme souligné dans un post précédent (Déficit des retraites ou déficit de travail ?) les projections de taux d’emploi du COR sont pour le moins timides au regard du premier objectif : la France, aujourd’hui dans le wagon de queue de l’Union Européenne en termes de taux d’activité, d’emploi et de chômage, devrait selon ces projections encore reculer de quelques rangs. En effet, 18 pays européens ont actuellement un taux d’emploi supérieur à 71 %, qui est l’objectif que nous visons pour 2040. Contrairement à ce qui est souvent annoncé, avec un tel sous-emploi de la population en âge de travailler la croissance française serait très loin d’être contrainte par la démographie.

Le débat quant au partage des efforts à consentir pour sortir le pays de l’ornière budgétaire fait se lever le vent mauvais d’une querelle intergénérationnelle : d’un côté les boomers qui auraient vécu une époque bénie de diminution du temps de travail, de salaires réels élevés, de prélèvements obligatoires faibles et se seraient concocté une retraite dorée, de l’autre les millenials qui devraient payer pour leurs ainés en travaillant plus qu’aucune génération avant eux, subir des prélèvements élevés, des revenus faibles et une retraite misérable.

Une mesure de l’effort en termes de temps de travail

Le présent post a pour but d’éclairer un point clé de ces débats : les efforts consentis par les individus de chaque génération en termes de temps de travail tout au long de la vie. Le temps de travail est en effet habituellement bien documenté sur une maille hebdomadaire ou annuelle, et en comparaison internationale, mais ces données ne disent rien quant à la question de la quantité de travail totale investie au cours de la vie par chaque individu.

Nous chiffrons le temps de travail moyen des générations 1942 à 2000 à l’aune de ce qui était et sera exigé d’elles pour valider une retraite à taux plein. Nous effectuons cette mesure pour un salarié effectuant une carrière complète à temps plein, puis pour un salarié ayant connu une carrière moyenne1 –c’est-à-dire incomplète– et enfin pour un salarié cotisant au minimum nécessaire pour valider tous ses trimestres.

1 Nous en réalisons pas ici un calcul spécifique, mais reprenons la carrière moyenne telle que définie par le COR (Rapport 2025, graphique n°3.2a p.115).

2 Ce qui inclut les congés payés, mais sans tenir compte de l’évolution du nombre de jours fériés.

3 COR, Rapport 2025 (graphique 3.2 p.115).

Nous reconstituons les durées annuelles légales du travail exprimées en heures2 depuis le début des années 1960. Ensuite nous prenons en compte l’élévation de l’âge moyen d’entrée sur le marché du travail et le nombre de trimestres validés exigés de chaque génération pour valider une retraite à taux plein3 , ce qui permet de déterminer le temps d’exposition moyen de chacune aux différentes durées du travail.

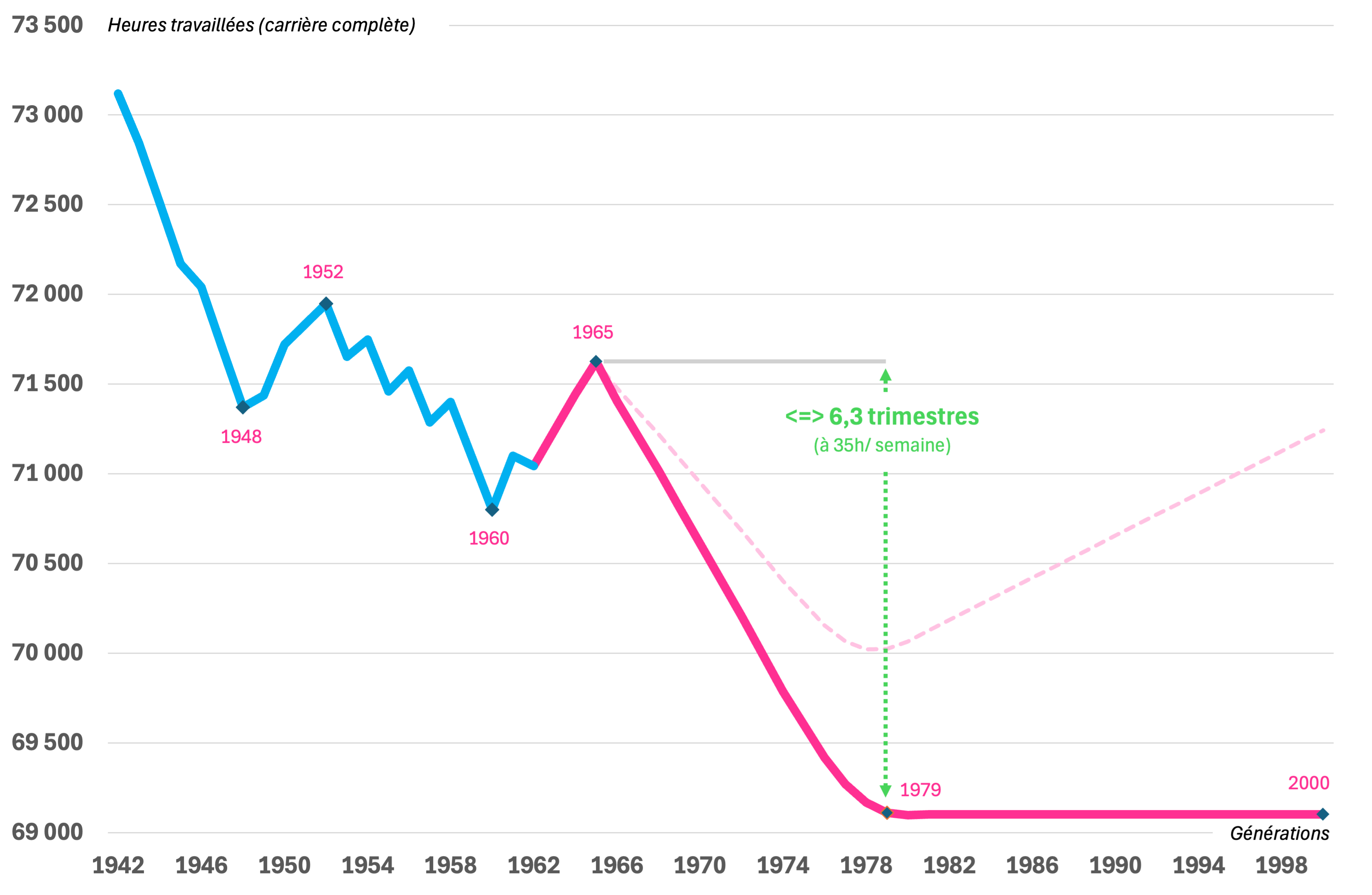

Moins de travail à temps plein pour une retraite à taux plein

Pour un salarié accomplissant une carrière complète ininterrompue à temps plein, ce calcul montre que parmi les individus nés entre 1942 à 2000, c’est la génération 1942 qui aurait dû travailler le plus grand nombre d’heures (73 100) pour valider une retraite à taux plein. Parmi les générations de boomers ce sont les natifs de 1952 qui furent les plus laborieux (71 900 heures) (graphique 1). La combinaison des différents paramètres de durée légale du travail et de conditions d’une retraite à taux plein, induit ensuite une série en dents de scie, mais à la baisse jusqu’à la génération 1960 (70 800 heures). Les réformes ramènent ensuite la génération 1965 dans la fourchette haute de temps de travail des générations précédentes.

A partir de la génération 1965 la durée de travail exigée pour obtenir une retraite à taux plein va diminuer très rapidement jusqu’à se stabiliser à 69 100 heures à compter de la génération 1979 : cette chute équivaut à 6,3 trimestres de travail en moins en 14 générations seulement. A partir des natifs de 1969, chaque génération aura travaillé moins que toutes celles parties à la retraite auparavant.

On peut calculer que si la durée légale du travail était augmentée de 60 heures par an (soit 36,3 heures hebdomadaires) la durée d’une carrière à temps plein serait de 71 700 heures. Cela permettrait de rétablir un effort équitable entre les générations 1965 et 2007, mais les générations intermédiaires toucheraient tout de même un double dividende des 35 heures et d’une durée de la retraite qui va s’allonger4.

4 COR, Rapport 2025, p. 121.

Sources : COR, Drees, Insee, réglementation, calculs de l’auteur.

Lecture : Un individu de la génération 1952 ayant eu une carrière complète à temps plein travaillé 71 900 heures au cours de sa carrière. La ligne en traits pointillés figure l’effet d’un passage à 36,3h hebdomadaires à partir de la génération 1966.

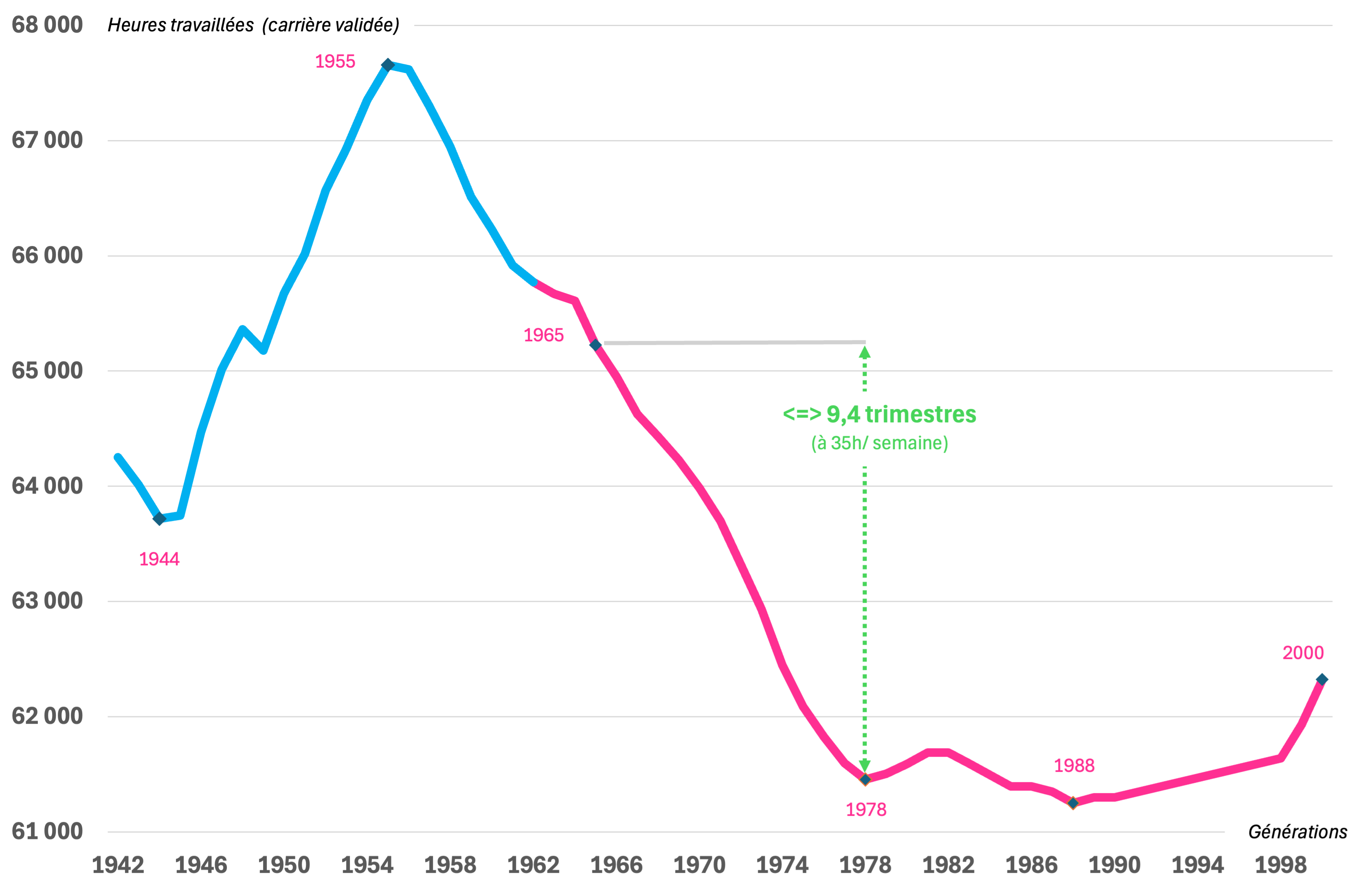

Des carrières moyennes plus courtes avec moins d’heures de travail

Dans la réalité la durée moyenne de carrière est inférieure à la durée théorique qui peut être déduite du nombre de trimestres à valider dans le droit commun. Cette durée moyenne validée a augmenté de 35 à 39 ans entre les générations 1944 et 19565 ; elle plafonnerait jusqu’à la génération 1964 (39,3 ans), avant de décliner pour atteindre un minimum de 38,1 ans pour la génération 1988, selon la dernière projection du COR (graphique 2)6. En effet certains actifs peuvent être entrés très tard sur le marché du travail, avoir connu une carrière hachée en raison de la précarité (facteur qui devrait diminuer en raison des pénuries d’actifs annoncées), ou atteindre l’âge d’annulation de la décote qui a augmenté moins vite que l’âge légal de la retraite.

5 COR, Rapport 2025 (graphique 3.2 p.115).

6 L’objet n’est pas ici de discuter cette projection. Elle est documentée de manière succincte par le COR, notamment du point de vue de l’hétérogénéité des profils comme les données de Drees (Les retraités et la retraite, 2025) le montrent sur les générations passées.

Il est possible de combiner cet indicateur de carrière moyenne validée avec les durées annuelles de travail telles que calculées ci-dessus. On obtient ainsi une estimation des durées du travail horaires pour des carrières (validées) effectives.

Selon cet indicateur ce sont les individus nés en 1955 qui ont cumulé le plus d’heures de travail au cours de leur carrière : environ 4 000 heures de plus que la génération 1944, et 2 400 heures de plus que la génération 1965, génération pour laquelle le rebond de l’indicateur précédent atteint son maximum. Car en effet, si la durée des carrières exprimée en année est sur un palier légèrement supérieur à 39 ans durant 15 ans, cette durée exprimée en heures dans des emplois à temps plein diminue. Et, selon cet indicateur de carrière moyenne, elle va encore diminuer d’environ 4 000 heures par rapport à son niveau actuel. La génération 1972 deviendra celle ayant cumulé le moins d’heures de travail validées durant sa carrière depuis la génération 1944. Toutes les générations postérieures travailleraient encore moins. Au total, par rapport aux générations liquidant actuellement leurs pensions, le cumul de cette baisse du total d’heures travaillées durant une carrière de durée moyenne équivaut à une baisse des contributions de 9,4 trimestres validés.

Sources : COR, Drees, Insee, réglementation, calculs de l’auteur

Lecture : Un individu de la génération 1955 a en moyenne travaillé 67 700 heures au cours de sa carrière

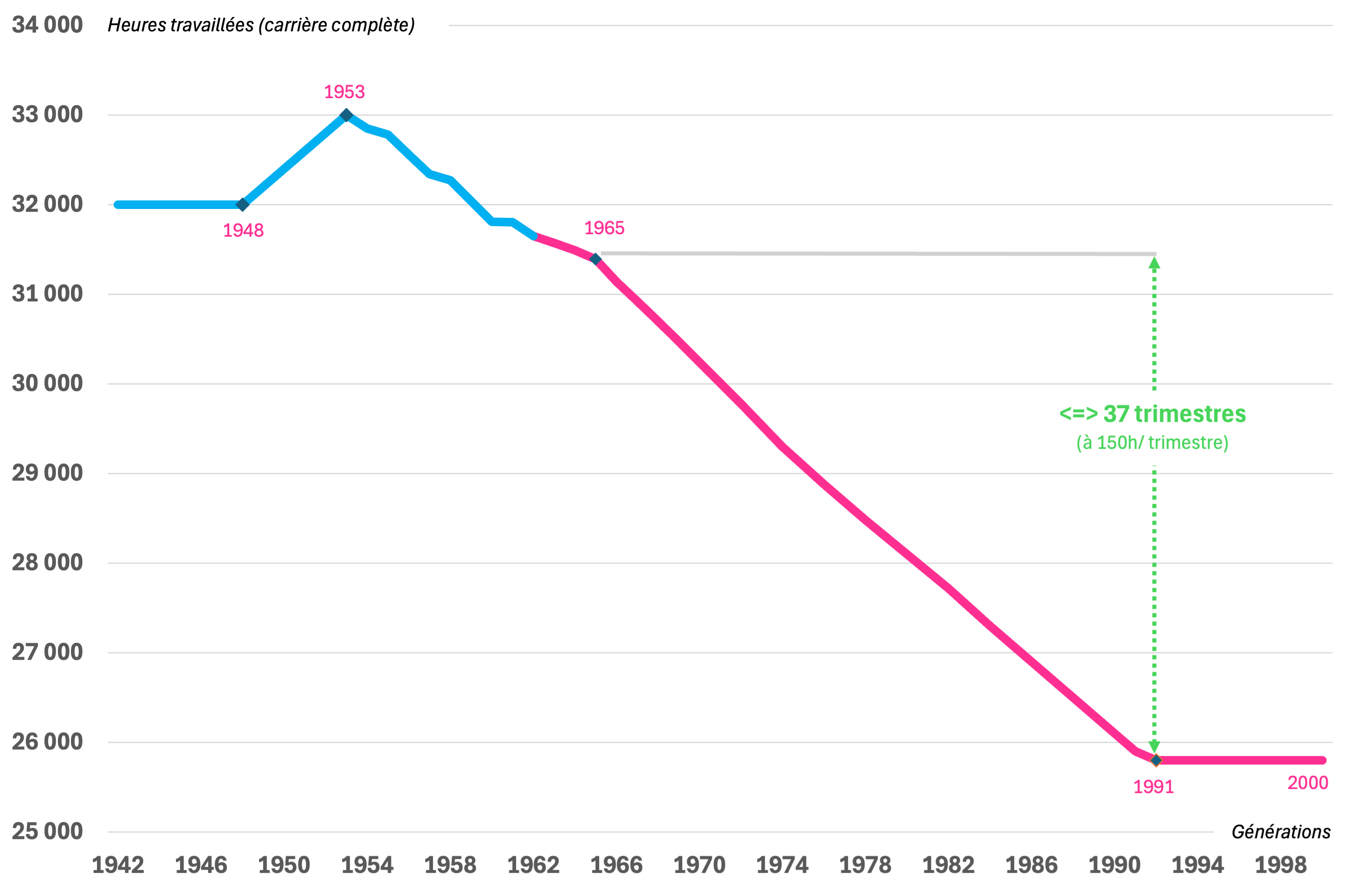

Des contributions minimales en très forte baisse

Depuis 2014 il est possible de valider un trimestre de retraite en cotisant sur la base de 150 heures de SMIC brut au cours de l’année, alors que ce minimum était de 200 heures jusqu’en 20137. La retraite obtenue en contrepartie est d’un niveau faible, mais à taux plein.

7 Ces salaires ne sont pris en compte que dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Sur cette base il est possible de reconstituer une somme des heures travaillées nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. Ce calcul est cependant un majorant en termes horaires puisqu’un résultat identique pourrait être obtenu en cotisant sur la base de 100 heures à 1,5 SMIC (par exemple).

On observe que la quantité de travail nécessaire au regard de ce critère minimal a atteint son maximum pour la génération 1953, laquelle devait cotiser sur la base d’un minimum de 33 000 heures au SMIC (graphique 3). Depuis ce pic, le nombre d’heures implicitement requis s’est replié : il atteindrait environ 31 400 heures pour la génération 1965 et diminuerait continûment jusqu’à 25 800 heures pour la génération 1991, soit une baisse équivalant a minima à 37 trimestres de cotisations (plus de 9 ans !) en moins pour valider tous les trimestres au niveau du SMIC.

Le temps de travail minimum requis baissant bien plus fortement que celui d’un salarié à temps plein rémunéré au même salaire, il en résulte une très forte diminution de la contributivité du système des pensions, ce qui pose question tant du point de vue de l’incitation des individus à augmenter leur temps de travail, que du bien fondé de l’allongement continu de la durée des retraites prévu par le COR (+3 ans entre la génération 1965 et la génération 2000).

Sources : Réglementation, COR, calculs de l’auteur

Lecture : Un individu de la génération 1953 cotisant sur la base du SMIC à la durée minimum légale pour valider tous les trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein aura travaillé 33 000 heures au cours de sa carrière.

Éviter de subventionner une baisse de l’effort en termes de travail

La baisse du temps de travail vue au travers de ce prisme des efforts contributifs à consentir au fil des générations au titre des retraites (et de la protection sociale en général) montre sans ambiguïté que la charge de travail exigée des générations à venir sera nettement moindre que celle des générations passées.

Cette baisse des heures de travail cumulées sur une carrière entière selon les différentes mesures effectuées ici fait bien plus que compenser la hausse du taux d’emploi prévue dans le scénario du COR, y compris si tous ces emplois étaient à temps plein d’autant que le niveau d’emploi induit atteindrait son point culminant autour de 2035, avant de se replier. Les choix réglementaires en matière de temps de travail et de contributivité du financement de la protection sociale seraient donc bien plus déterminants que les contraintes démographiques.

Cela a des conséquences importantes en termes de politiques publiques :

La quantité de travail étant un des deux déterminants du revenu, gagner plus en travaillant moins nécessite une hausse de salaire horaire.

Dans ce contexte, l’halali sur les dépenses sociales n’a pas pour but de baisser le coût du travail mais d’augmenter le salaire horaire à défaut d’augmenter le salaire total en travaillant plus. Mais les éléments ci-dessus montrent que la baisse des dépenses ne peut pas se justifier par le fait que générations futures crouleraient sous une charge de travail inédite. Et ce d’autant moins que les équilibres démographiques seront bien plus favorables à l’emploi et aux salaires.

Moins d’heures de travail signifie une assiette des cotisations plus étroite, ce qui induit des taux de prélèvements obligatoires élevés à dépenses constantes.

Des économies structurelles sur les dépenses inefficientes doivent être trouvées, mais il serait à tous points de vue dommageable qu’elles servent à financer la réduction du temps de travail qui vient.